気分が落ち込んでいるとき、「やる気が出ないから何もできない…」とスマホを見たり、ベッドに寝転んで過ごしてしまうことはありませんか?

こうした状態が続くと、生活の質が下がり、さらに気分も沈んでしまうという悪循環に陥りやすくなります。

この記事では、そんな「やる気が出ない状態」から抜け出すための方法として、認知行動療法の一つ「行動活性化(Behavioral Activation)」についてわかりやすく解説します。

行動活性化の考え方:行動が気分を変える

行動活性化は、「行動することで気分を変える」という考え方に基づいた心理療法です。

多くの人は「気分が良くなったら」「やる気が出たら」行動しようと考えますが、落ち込んだ気分の中で自然にやる気が湧くのを待つのは難しいことが多いですよね。

そこで、行動活性化ではこの順番を逆にします。

気分に関係なく、まず小さな行動を起こすことで、達成感や喜びを少しずつ積み重ね、気分を改善していくのです。

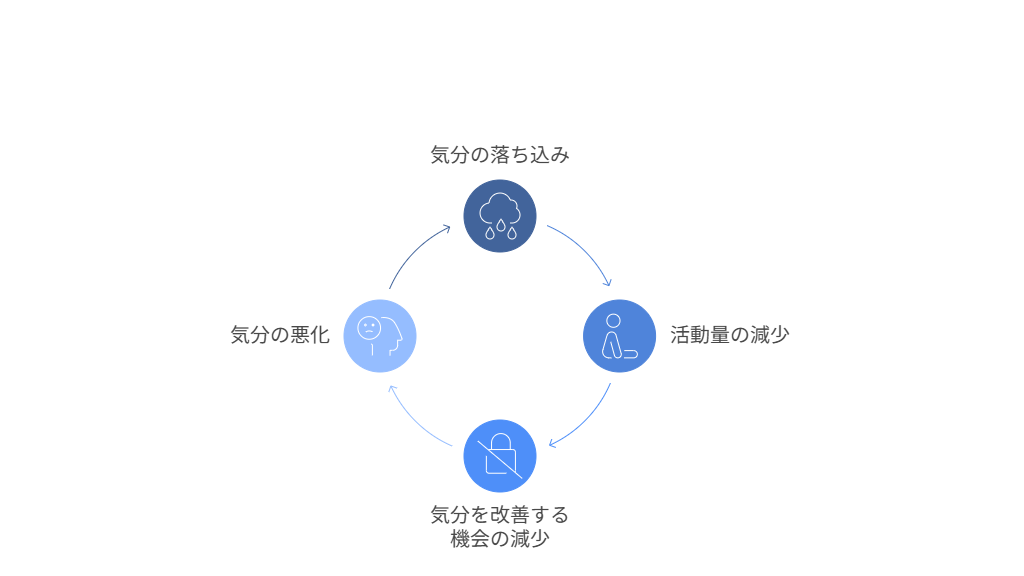

気分の落ち込みが引き起こす悪循環

気分が落ち込むと、次のようなことが起こりがちです。

- 人付き合いを避けてしまう

- 趣味に手がつかない

- 何もしたくなくて横になってばかりいる

こうした行動の変化は一時的に楽に感じるかもしれませんが、「楽しさ」「達成感」を得る機会をどんどん減らしてしまいます。そして結果として、気分の落ち込みがさらに悪化してしまいます。

そして、気分が落ち込む → 行動しない → 楽しさが減る → さらに気分が沈むという負のスパイラルが起きるようになるのです。

このような行動は一時的には、不安や不快な気分に直面する時間を減らすことが出来ます。しかし、解決しなければならない問題は解決しておらず、回避行動をした自分を責める考えも現れやすくなります。そうするとさらなる悪循環を招き、気分をさらに悪化させてしまうのです。

そこで、行動活性化では、無意識的に行っている回避行動を分析して、意識的に「喜び」や「達成感」を感じられそうな行動に置き換えていくことで自己肯定感を得たり、気分を改善させていきます。

行動活性化の実践

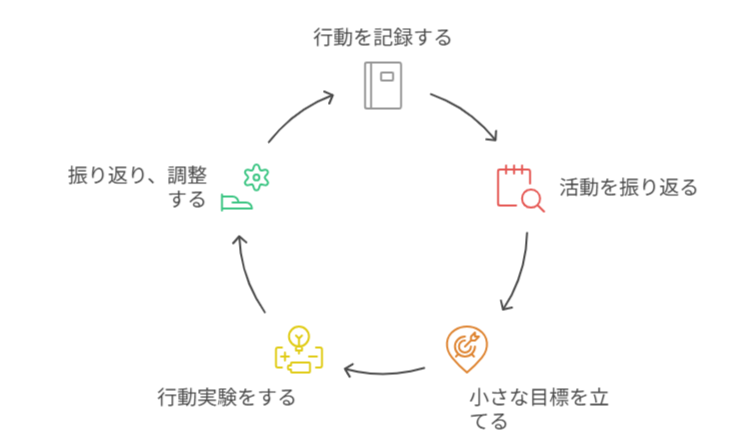

行動活性化は、次の順番で行います。

活動を記録する

今の生活について、記録をします。 何時に起きて、何をしてどのような気分になったのかを記録表に書いていきます。

活動記録を振り返る

1週間、どのように過ごしたかを振り返って、行動と気分の関係性について振り返ります。

新しい活動を決める

気分が落ち込むような行動を見つけたら、その行動の代わりになる行動を探します。

新しい行動をやってみる

新しい行動を日常生活で実際にやってみます。

やってみた行動とやってみてどのような気持ちになったかをメモしておきます。

行動を振り返る

新しい行動をやってみて気分がどのように変わったかを確認します。良い気分になったのであれば、行動を継続したり、増やしたりしてみます。もし、行動ができなかったり、気分が落ち込んでしまった場合はなぜそのようになったかを振り返って、新しい行動を設定します。

3~5を繰り返す

このサイクルを繰り返すことで少しずつ行動が増えて、気分を改善していくことができます。

行動活性化の大切な考え方

行動活性化によって、気分を改善させるために大切な考え方を2つ紹介します。

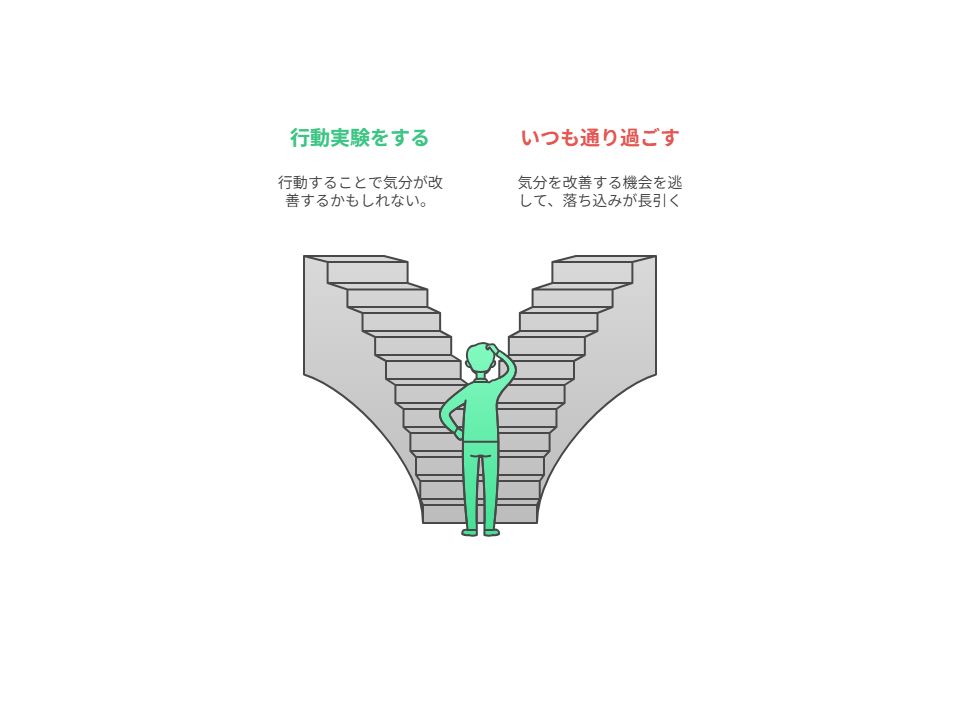

行動実験

行動活性化では、「行動実験」と言う考え方を大切にしています。「行動実験」は簡単にいうと「とりあえず、やってみる」という考え方です。

気分が落ち込んでいる状態で新しい行動しようとすると「どうせ上手くいかない」「何の意味があるんだ」と否定的に考やすい状態になっています。また、実際に計画した行動をしてもそれほど気分が改善せずに「やっぱり駄目だった」「私はもうダメ治らないんだ」という考えが現れることもあります。

そのような時には、気分が変わるかどうかを実験する科学者の気持ちで行動活性化を実践することが大切です。

気分が改善したなら実験成功!もっと気分を改善できるような工夫をしてみる。

気分が改善しなかったらなその原因を考える。他の行動をやってみる。

そうすることで、「何もしないで気分が落ち込んでいる自分」から「前に進むための努力をしている」という変化が大切なのです。

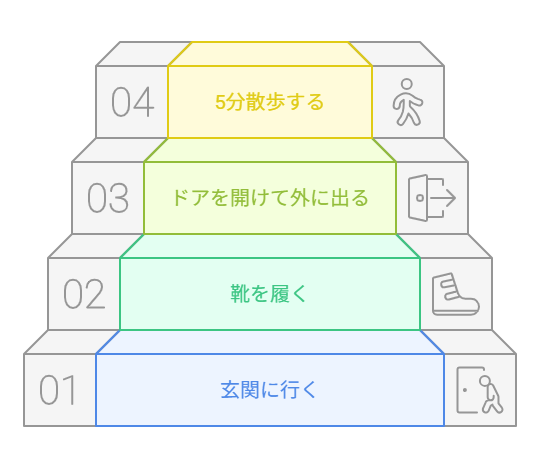

段階的課題設定

行動活性化では小さなステップにわけて少しずつ実践していく「段階的課題設定」が大切です。

たとえば、一日の中で一回も外に出ない方が新しい行動を設定する時に「朝5時に起きて30分ランニングする」と高い水準の目標を設定するとかなり大変ですよね。このような計画を設定しようとする背景には、「完璧にやらなければならない」「頑張らなければならない」という考え方の癖があるかもしれません。しかし、そのように考える自分を大切にしながらも、落ち着いて一歩ずつ前に進む必要があります。

行動活性化の目的は、「行動と気分の関係に気づいて、行動を増やすことで気分の改善をする」です。健康的な習慣を身に付けるというわけではありません。

外で運動することによって、気分が改善するかもしれないと考えるのであれば、「玄関まで行ってみる」「靴を履く」「ドアを開けて外に出てみる」「5分だけ散歩してみる」と段階的に行動を設定していきます。その中で、少しでも良い気分を感じることができればOKなのです。

新しい行動を設定する時は、今の自分の状態で「90~100%の可能性でできる!」と思える小さな行動から設定することがポイントです。そこから少しずつ行動を増やしていきます。

行動活性化を実践する方法

行動活性化をする方法として「専門家と行う」「1人で行う」という2つの方法があります。

専門家と行動活性化を行う

専門家(精神科医、看護師、公認心理師など)と行動活性化を行うことができます。

メリット

- 状況に適切な方法を専門家と検討することができる

- 一緒に行う人がいるから継続しやすい

- 行動活性化以外の効果(認知へのアプローチやその他の支援)が期待できる

デメリット

- お金がかかる

- 定期的に通う必要がある

があります。

1人で行動活性化を行う

行動活性化を自身で行うことができるワークブックを購入して一人で行うこともできます。

メリット

- 本を1冊買えばできるから費用を抑えられる

- 自分のペースでできる

デメリット

- 自分に合った方法で実践できない時がある

- 一緒に実践する人がいないから継続しづらい

- 客観的な視点で実践することが難しい。

おすすめの実践の仕方

医療機関でしっかりと医師による診察と認知行動療法を受けることをおすすめします。気分が落ち込んでいる時は、「行動活性化を実践する」という選択にも非常にエネルギーを使います。1人で継続して行うことにも難しさを感じるかもしれません。また、認知行動療法では、あなたの状況に合わせて行動活性化だけではなく、さまざまな支援を行うことができます。

時間や経済的に難しいという方は、行動活性化の本を買って自身で取り組みつつ、定期的に精神科医や心理士に相談してフィードバックをもらう方法もあります。

どちらにせよ、あなたが辛いと感じているならお近くの認知行動療法やカウンセリングを行える医療機関に行って相談してみることが大切です。きっと、あなたの味方になってくれます。

まとめ

「やる気が出たら行動する」のではなく、「行動して気分を変える」。それが行動活性化の基本的な考え方です。

無理に大きなことをする必要はありません。

まずは「いつもより5分だけ散歩してみる」「好きな音楽を聴いてみる」といった、小さな行動から始めてみてください。

もし1人で難しければ、心理士や医師に相談することも選択肢のひとつです。

あなたが「少しでも前に進もう」と思えたその気持ちが、きっと次の一歩を支えてくれます。

参考文献

ベック, J. S., 伊藤, 絵美 (翻訳), & 藤澤, 大介 (翻訳). (2023). 認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで 第3版. 星和書店.

「各精神障害に共通する認知行動療法のアセスメント、基盤スキル、多職種連携のマニュアル開発」研究班.(2023).『認知行動療法の共通基盤マニュアル』.