皆さんこんにちは、公認心理師のだびでです。

統合失調症をご存じでしょうか。

SNSでは「トウシツ」というネットスラングもあります。

今回は統合失調症について解説していきます。

勘違いされやすい精神疾患なのでぜひ正しい知識を知っていただきたいと思います。

統合失調症とは?

統合失調症(とうごうしっちょうしょう)は、脳の機能のバランスが崩れることで、現実と自分の中の世界の区別が難しくなる精神疾患の一つです。かつては「精神分裂病」という名前で呼ばれていましたが、偏見を生む恐れがあるため、2002年に現在の名称に改められました。世界中で100人に1人程度が生涯のうちに発症するといわれており、決して珍しい病気ではありません。

多くの人が思春期から30代前半にかけて発症しますが、誰にでも起こりうる病気です。発症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的な要因や環境的なストレス、脳内の神経伝達物質(特にドーパミン)の異常などが関係していると考えられています。

統合失調症の症状

統合失調症の症状は大きく2つの種類に分けられます。「陽性症状」と「陰性症状」です。これに加えて、「認知機能障害」という症状群もあります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

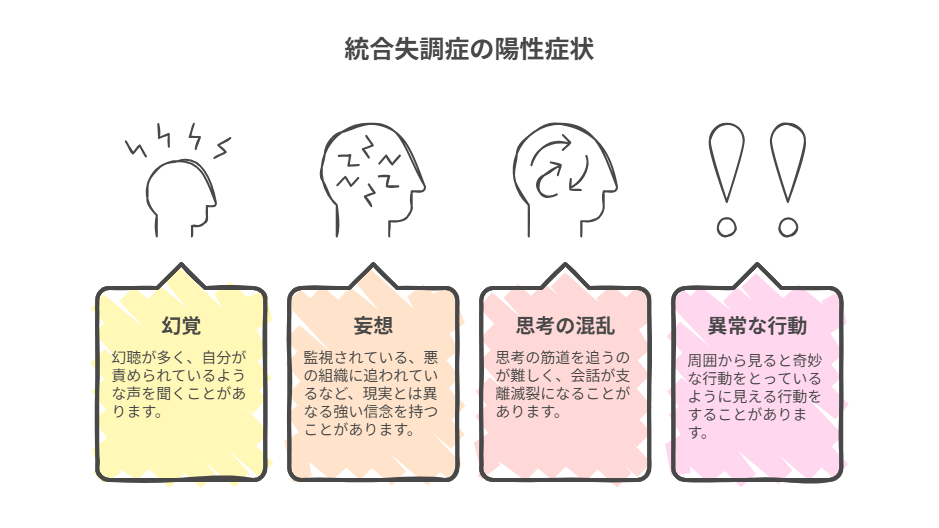

(1)陽性症状

陽性症状とは、通常は存在しないものが現れる症状です。代表的なものは次の通りです。

- 幻覚:統合失調症の幻覚には幻聴が多く、「誰かに話しかけられる」「命令される」「悪口を言われる」といった声が聞こえます。

- 妄想:例えば「自分が監視されている」「世界を救う特別な使命がある」「悪の組織に追われている」といった現実とは異なった信念を強く持つようになります。

- 思考の混乱:話の筋道が通らなくなり、会話が支離滅裂になることがあります。意思疎通も難しくなります。

- 異常な行動:過剰な警戒心から周囲から見ると奇妙な行動をとったり、服装や身だしなみが著しく乱れたりすることがあります。

陽性症状は本人にとって非常にリアルで現実的に感じられ、周りの人が「そんなことはないよ」と否定しても簡単には受け入れることができません。

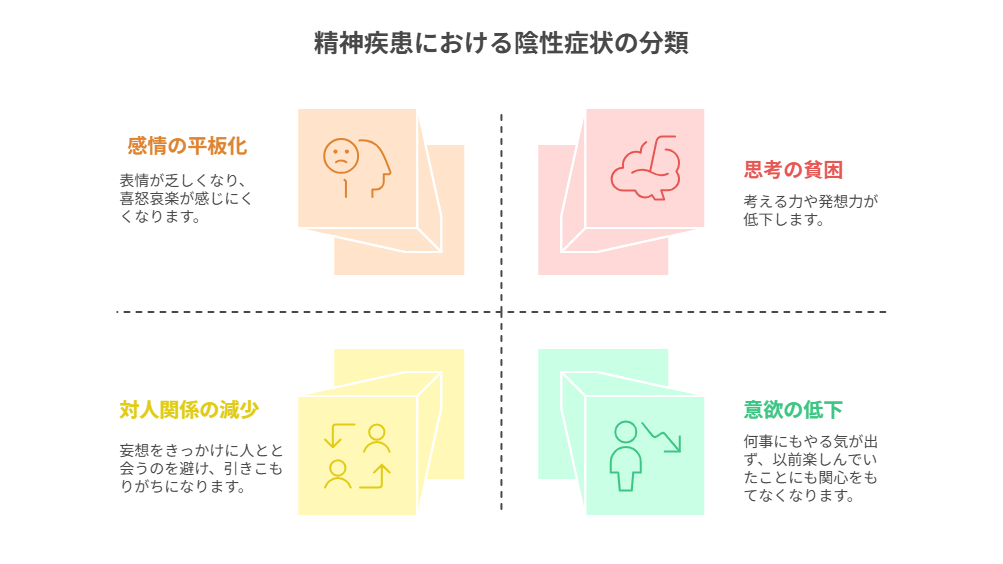

(2)陰性症状

陰性症状は「できていたことができなくなる」症状です。代表的なものは次の通りです。

- 意欲の低下:何事にもやる気が出ず、以前楽しんでいたことにも関心をもてなくなります。

- 感情の平板化:表情が乏しくなり、喜怒哀楽が感じにくくなります。

- 対人関係の減少:妄想をきっかけに人とと会うのを避け、引きこもりがちになります。

- 思考の貧困:考える力や発想力が低下します。

陰性症状は外見的には「怠けている」「やる気がない」と誤解されやすく、周囲の理解が得られにくい部分です。しかし、本人にとっては非常に大きな苦痛となる場合があります。

(3)認知機能障害

陽性症状・陰性症状に加えて、脳の重要な機能である認知機能が低下します。

- 記憶の低下

- 注意・集中力の低下

- 計画を立てる力や柔軟に考える力の低下

認知機能が低下することによって、日常生活や仕事、学業に支障をきたすことがあります。

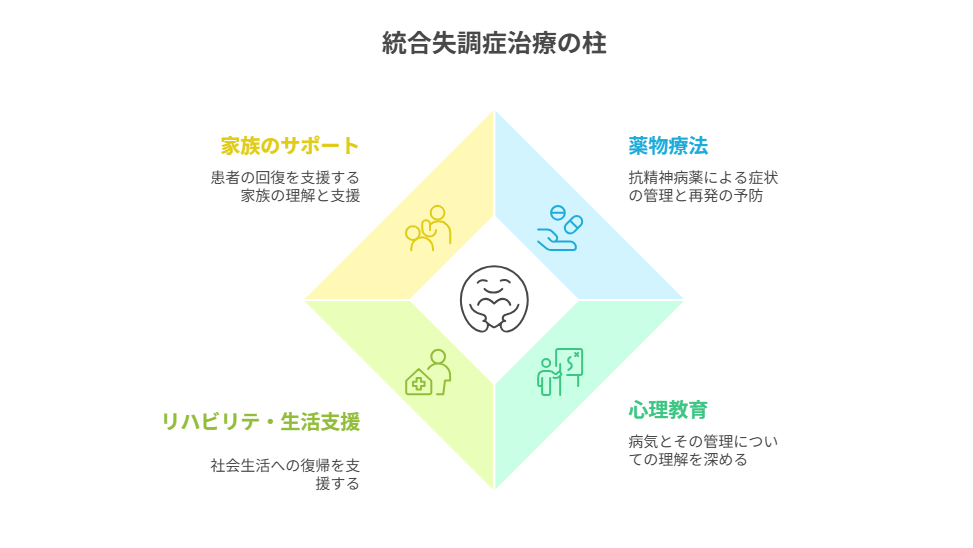

統合失調症の治療法

統合失調症は、適切な治療を受けることで症状の改善や再発予防が可能です。主な治療法は以下の通りです。

薬物療法

統合失調症の治療は抗精神病薬(抗精神病薬)が中心になります。抗精神病薬は特に陽性症状に効果があり、幻覚や妄想を和らげます。近年では副作用の少ない新しい薬も多く開発されており、個々の症状や体質に合わせて処方されます。

統合失調症重要なのは、症状が落ち着いた後も薬を続けることです。症状がなくなったからといって自己判断で中断すると、再発するリスクが高まります。医師の指導のもと、長期的な服薬管理になります。

心理教育

心理教育とは、病気について本人や家族が正しく理解するための教育です。統合失調症の症状や治療の目的、ストレスの対処法、再発の兆候に気づくためのサインなどを学びます。

統合失調症の患者は病識(自分が病気であることの理解)がないことが多いです。病識がないと薬を継続して飲むことも大変になります。

心理教育を行うことで再発の予防につながり、本人が自分の病気を受け入れやすくなるだけでなく、家族の支援力も高まります。

リハビリテーション・生活支援

症状が落ち着いてきた後は、就労支援や作業療法、デイケアなどを利用して、社会生活への復帰を目指します。再発の予防と生活の安定には、医療以外の支援が重要です。

家族のサポート

家族の理解と支援は回復に大きな役割を果たします。本人が孤立しないよう、周囲の温かい見守りが必要です。ただし、家族自身も負担を抱え込みすぎないよう、家族教室や相談窓口などの支援を利用することが勧められます。

統合失調症は治る?

「統合失調症は一生治らない」という誤解は根強く残っていますが、実際には多くの人の症状が改善し、社会で活躍しています。確かに、症状が慢性化するケースもありますが、治療と支援を受け続けることで、多くの人が再び学校や仕事に戻り、家庭を持つなどの社会生活を送っています。

ここで大事なのは、統合失調症の「治る」は「回復」ではなく、「寛解」(症状が落ち着いている状態になる)であることです。統合失調症の「治る」は症状が完全になくなることではありません。

統合失調症の基本的な治療はたとえ症状が多少残っていても、服薬を続けて自分らしい生活を送り、人生に意味や価値を見いだせる状態目指します。

リカバリーのためには、本人の力だけでなく、医療者、家族、友人、職場、地域といった周囲の人たちの理解と協力が欠かせません。

まとめ

統合失調症は「ないものが現れ」「あったものがなくなる」病気です。そして、統合失調症は特別な人だけがかかる病気ではありません。誰にでも起こりうる病気であり、決して本人の性格や努力不足のせいではありません。重要なのは、早めに気づき、専門の医療機関につながり、適切な治療を受けることです。

もしあなたの身近に、「最近様子がおかしいな」「幻聴が聞こえると言っている」「急に引きこもりがちになった」といった人がいたら、一人で抱え込まず、ぜひ医療機関や相談窓口に相談してみてください。専門家のサポートを受けることで、本人も周囲も安心できる道が見えてきます。

また、社会全体が統合失調症について正しく知り、偏見をなくしていくことが、統合失調症の方が幸せに生きる後押しする大きな力になります。統合失調症を理解することは、精神疾患への偏見をなくし、より暮らしやすい社会を作る一歩です。ぜひこの機会に、病気について知り、周りの人と共有してみてください。

そして、統合失調症によって最も苦しみや恐怖、生きづらさを感じているのは本人ということをぜひ覚えていただけたら嬉しいです。

参考文献

American Psychiatric Association. (2023). DSM-5-TR 精神疾患の分類と診断の手引 (日本精神神経学会 監修; 高橋三郎 ほか 監訳). 医学書院. (原著出版年: 2022)